LE DEPOT DE PRISONNIERS DE GUERRE DE L’AXE N°121 DE SAINT-PAUL-D’EYJEAUX

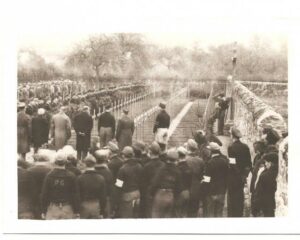

Peu après la libération du Camp de Séjour Surveillé (C.S.S) du régime de Vichy par les F.T.P le 11 juin 1944, les infrastructures sont réutilisées pour des prisonniers de guerre allemands. Les premiers sont ceux capturés lors de la libération de Limoges le 21 août 1944. Le camp d’internement devient le dépôt de prisonniers de guerre de l’axe n°121. Ce sera le seul dépôt de prisonniers de guerre de l’Axe de la Haute-Vienne.

http://www.cinemathequenouvelleaquitaine.fr/spip.php?film1053

Le 2 octobre 1944 un rapport au consul de Suisse fait état de la présence de 116 allemands dont 7 femmes et 275 russes dont 7 femmes et 5 enfants (les « russes » sous uniforme allemands sont essentiellement des soldats originaires d’Europe centrale enrôlés de force dans l’armée allemande. A la fin des hostilités ils seront remis à l’Union soviétique )

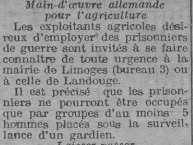

Le camp verra ensuite ses effectifs rapidement grossir car la France réclame dés la fin 44 des prisonniers de guerre (P.G.)à titre de compensation et le gouvernement incite régulièrement les particuliers et collectivités à faire appel à cette main d’œuvre.

Le Populaire du 30 novembre 1944

Sur les 700 000 prisonniers de guerre allemands détenus en France fin 1945, un peu plus de 200 000 ont été capturés sur le territoire français, les autres ont été faits prisonniers en Allemagne et transférés en France entre mai et octobre 1945 par les autorités alliées (Au lendemain de la capitulation du Reich, les alliés font prés de 11 millions de prisonniers préférant se rendre aux occidentaux plutôt qu’aux Russes. Des camps improvisés sont alors établis en plein air, dans des conditions souvent épouvantables).

http://www.ina.fr/video/AFE86003081/debacle-de-la-wehrmacht-camp-de-prisonniers-allemands-video.html

Les prisonniers remis à la France sont pris en charge par le Service des prisonniers de guerre de l’Axe. Ce service dépend à la fois du ministère des Armées et du ministère du Travail. Les attributions respectives des administrations des Armées et du Travail sont définies ainsi : l’autorité militaire est chargée de l’entretien et de la surveillance des prisonniers en instance de placement ou inaptes au travail, alors que le ministère du Travail est chargé du placement de cette main-d’œuvre dans l’économie française (pour la reconstruction, le déminage, dans l’agriculture, dans les mines ou dans des industries diverses)

Le nombre de P.G. au dépôt 121 est très variable car la plupart des prisonniers aptes au travail sont constitué en « Kommandos » de travail accompagnés de gardiens à l’extérieur du camp pour des périodes plus ou moins longues. La plupart travaille dans l’agriculture mais aussi dans l’industrie, les travaux publics et tous les secteurs requérant de la main d’œuvre. L’effectif présent peut donc varier de plusieurs centaines à quelques milliers de détenus.

La catastrophe sanitaire se précise à l’été 45. Le nombre de détenus augmente, Les conditions d’hygiène sont aussi sommaires que sous Vichy, les soins médicaux insuffisants et la sous-nutrition générale. Beaucoup de prisonniers, comme avant eux les détenus du camp d’internement, prennent le teint jaune lié à la carotène de leur alimentation majoritairement constituée de carottes, et surtout d’un foie carencé. D’après les sources officielles, un prisonnier toucherait en moyenne 1600 calories par jour en août 1945 mais on peut douter de la véracité de ce chiffre. Le chiffre réel est probablement plus proche des 900 calories journalières évoquées par un médecin militaire allemand détenu au dépôt 121 (Stabsartz Hoffmann, source Archives Départementales de la Haute-Vienne). La situation devient si alarmante que la situation des P.G. Est évoqué dans la presse :

« Comme on parle aujourd’hui de Dachau, dans dix ans on parlera dans le monde entier de camps comme… Notre correspondant cite celui de Saint-Paul- d’Egiaux (sic). Mais il apparaît que ce jugement est valable pour beaucoup des camps ou des dépôts français de prisonniers de l’Axe. » (source Jacques Fauvet « Le Monde » du 1° octobre 1945)

Une visite du préfet au dépôt 121 tente de relativiser, mais une note des renseignements généraux de Limoges du 12 octobre 1945 signale que « de nombreux prisonniers de guerre allemands en provenance du camp de Saint-Paul-d’Eyjeaux sont employés à Limoges à divers travaux…La maigreur et la faiblesse de ces prisonniers suscite parmi la population des commentaires assez acerbes à l’égard des autorités qui les ont en charge »(Source Archives Départementales 87). Population pourtant peu encline à sympathiser avec l’ancien occupant.

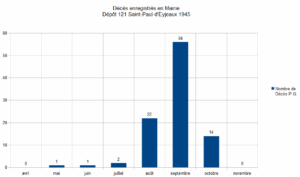

La situation n’est pas propre au camp de Saint-Paul. En effet la majorité des prisonniers de l’axe présents en France ont été rétrocédé par les américains ou britanniques, eux même submergés par un nombre de prisonniers beaucoup plus élevé que prévu. La guerre se poursuivant, les alliés auront le plus grand mal à assumer la charge que représenteront les millions d’allemands faits prisonniers. Beaucoup sont dans un état sanitaire et nutritionnel déplorable. Ces prisonniers avait été réclamé par la France à titre de main d’œuvre pour la reconstruction à venir. Mais du fait de l’état dans lequel se trouve le pays, il lui est en réalité bien difficile d’accueillir un si grand nombre d’hommes. Pour mémoire l’article 4 de la Convention de Genève de 1929 stipule que la puissance détentrice doit pourvoir à l’entretien des prisonniers. En Octobre 1945, la commune de Saint-Paul décide d’acheter un terrain contigu au cimetière pour enterrer les P.G. décédés : « L’assemblée exige que la parcelle soit clôturée le plus tôt possible pour éviter les risques d’accident par les tombes creusées à l’avance » (séance du conseil municipal du 7 octobre 1945) ce qui semble confirmer que l’on ne se fait guère d’illusions. Ainsi est créé ce qui deviendra dans la mémoire populaire « le cimetière des allemands » rapidement couvert de petites croix. La Mairie enregistre une centaine de décès d’août à octobre 1945. Le pic de septembre suggère une épidémie (Typhus probablement, comme dans beaucoup de camps de prisonniers à cette époque). Le plus jeune P. G., Rudolf Naschbandt, est âgé de 17 ans lors de son décès le 10 septembre 1945, et Fritz Brockerman, un des plus âgé, décède le lendemain, 11 septembre, à l’âge de 50 ans.

La question du ravitaillement ne sera pas résolue avant 1946 mais l’hébergement, l’habillement et l’équipement des prisonniers font aussi défaut. Il ne faut cependant pas oublier que la pénurie alimentaire fait alors partie du quotidien des Français A cette époque de la guerre,au bilan humain s’ajoute un très lourd bilan économique et une grande partie de la France souffre de la faim et du rationnement. Rappelons qu’un civil français, à la même époque reçoit environ 1500 calories journalières. A partir de 1947, les rapatriements vers l’Allemagne commencent et le camp ferme, cette fois définitivement, ses portes en 1949 (Les derniers prisonniers partent en 1948). Il faudra attendre les années 60 pour que les sépultures du cimetière allemand soient relevées et dirigées vers le cimetière militaire allemand de Berneuil . L’ancien « cimetière des allemands » est maintenant inclus dans l’extension du cimetière.

Doctorante en histoire contemporaine

Laboratoire des Sciences Historiques de Besançon

Université Bourgogne Franche-Comté

Voir son site sur le dépôt n°85 de Besançon

www.pga-besancon.eu

POUR EN SAVOIR PLUS :

Un Million De Prisonniers Allemands En France (1944-1948) par Valentin Schneider, 2011, Editions Vendémiaire.

Archives Départementales de la Haute-Vienne, fond 186 W 1/135

Site internet sur la Mémoire des camps de P.G.A : http://bastas.pagesperso-orange.fr/pga/index.htm#Sommaire

Documentaire sur l’utilisation de la main d’œuvre captive des prisonniers de guerre allemands en France après la guerre . Documentaire auquel a participé Anne-Laure CHARLES à partir de ses travaux sur la citadelle de Besançon : » Quand les Allemands reconstruisaient la France » .52 mn.https://m.facebook.com/HDDocumentary.net/videos/1089439021114423/?_se_imp=29BXxPM45S1kW7NeR